Lebenslauf:

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg wurde als Sohn des Erbprinzen Konstantin und der Marie Agnes Henriette Prinzessin von Hohenlohe-Langeburg geboren. Das Reichsfürstengeschlecht derer zu Löwenstein-Wertheim entstammte einer morganatischen Ehe des wittelsbachischen Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz (1425–1476), die die Reichsgrafschaft Wertheim am Main erhielten. Ende des 16. Jahrhundert kam es zur Teilung in einen evangelischen (älteren) und eine katholischen (jüngeren) Zweig. Letzterer wurde 1711 in den Reichsfürstenstand erhoben.

Die Mutter von Löwenstein-Wertheim und Rosenberg starb wenige Monate nach seiner Geburt, der Vater als er fünf Jahre alt war. Danach wurde er Erbprinz. Als sein Großvater, Karl Thomas, 5. Fürst zu Löwenstein-Wertheim und Rosenberg, 1849 verstarb, sukzessierte er als 6. Fürst zum Chef des Hauses. Er wurde, wie das bei Personen seines Standes üblich war, von Privatlehrern erzogen und studierte von 1854 bis 1857 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn. Seine einzige Schwester Adelheid heiratete den bereits entthronten König Michael I. (Miguel) von Portugal.

Aufgrund seiner Stellung als reichsständischer Fürst gehörte Löwenstein-Wertheim und osenberg automatisch den Ersten Kammern der Landtage der Königreiche Bayern (Reichsrat) und Württemberg sowie des Großherzogtums Hessen(-Darmstadt) an. Er war der 1067. Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies.

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg war in erster Ehe mit Adelheid Prinzessin zu Isenburg-Büdingen verheiratet. Sie verstarb kurz nach der Geburt der ersten und einzigen Tochter, die später in das Benediktinerinnenkloster Sainte Cecile bei Solesmes (Nordfrankreich) eintrat. 1863 ehelichte er dann in Wien Sophie Prinzessin von und zu Liechtenstein, eine Tochter des regierenden Fürsten Alois II. von und zu Liechtenstein. Mit ihr hatte er acht Kinder.

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg gehörte zu den wenigen Angehörigen des reichsständischen Adels – wie etwa Aloys Prinz von und zu Liechtenstein (AW) – , für die die „katholische Sache“ ein Anliegen war. Er war gläubiger sowie auch frommer Katholik und setzte sich für die Wahrung der Belange der Katholiken im Deutschen Bund bzw. im Deutschen Reich ein. Dabei vertrat er eine Rückbindung an das Papsttum (insbesondere Leos XIII.), bemühte sich um das katholische Presse- und Verlagswesen sowie Vereinswesen und förderte die Idee einer katholischen Universität, die in Salzburg verwirklicht werden sollte. 1877 wurde auf seine Veranlassung der Augustinus-Verein zur Förderung der katholischen Presse gegründet.

Spätestens ab 1868 stand Löwenstein-Wertheim und Rosenberg an der Spitze der katholischen Laienbewegung, und zwar als Kommissar der Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands (Katholikentage) bzw. als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, was er bis 1898 war. 1903 wurde er dessen Ehrenpräsident. Ihm oblag in dieser Funktion vor allem die Organisation der jährlich an verschiedenen Orten tagenden Katholikentage, wo in der Regel auch die parallel tagenden Generalversammlungen der verschiedenen katholischen Vereine stattfanden. Darunter befand sich auch der CV, der bis 1913 – zuletzt in Metz – im Rahmen der Katholikentage seine Cartellversammlungen abhielt.

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg lenkte sein Augenmerk auch auf die soziale Frage. Auf seinem westböhmischen Sitz Haid veranstaltete er Treffen von katholischen Sozialtheoretikern bzw. -politikern. Diese fanden ab 1882 auf Anregung eines Katholikentages statt, und es wurde die „Freie Vereinigung katholischer Sozialpolitiker“ gegründet. Im Juni 1883 wurden die sog. „Haider Thesen über die Arbeiter und ihre Rechte“ verabschiedet, die sich auch auf die Textierung der Enzyklika „Rerum novarum“ (1891) ausgewirkt hatten. Teilnehmer dieses Treffens waren u. a. auch Karl Frhr. von Vogelsang (AW EM), Joseph Franz Knab (Nc EM) und Albert Maria Adalbert Weiß (AW EM). Franz Martin Schindler (Fd EM) nahm zu anderen Zeiten an Treffen der „Freien Vereinigung“ ebenfalls teil.

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg war zur Zeit des preußischen Kulturkampfs neben dem Zentrumsführer Ludwig Windthorst (AW EM) der wichtigste Widerpart Otto von Bismarcks außerhalb des parlamentarischen Bereichs. Löwenstein-Wertheim-Rosenberg kandidierte zwar 1871 für die Wahlen zum ersten deutschen Reichstag, wurde gewählt und war einer der Mitbegründer der Zentrumsfraktion bzw. -partei, legte aber sein Mandat bereits 1872 zurück. Er war auch ein Gegner der Freimaurer und vor allem des damaligen Duellunwesens, was auch den CV betraf. Bemerkenswert ist, daß er zuerst Ehrenmitglied der Austria Wien wurde und erst viele Jahre später der Aenania. Die Bandverleihung der Austria dürfte im Zusammenhang mit dem vom 29. April bis 2. Mai 1889 in Wien stattgefundenen 2. allgemeinen österreichischen Katholikentag gestanden haben. In dessen Rahmen fand ein Festkommers der katholischen Verbindungen statt, bei der Löwenstein das Ehrenpräsidium übernommen hatte.

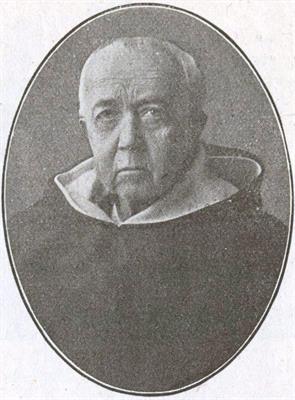

Löwenstein-Wertheim und Rosenberg war tiefgläubig. Aus dieser Haltung heraus förderte er u. a. auch das katholische Ordenswesen. So unterstützte er u. a. die Wiederbesiedelung von Maria Laach durch die Benediktiner sowie die Errichtung des Benediktinerinnenklosters St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen. 1902 resignierte er als Fürst bzw. Chef des Hauses, woraufhin sein Sohn sukzessierte. Nachdem er bereits seit 1899 verwitwet war, trat er am 20. Juli 1907 in Venlo (Niederlande) in den Dominikanerorden (Kloster Trans Cedron) ein und nahm den Ordensnamen Raymundus Maria an. Am 4. August 1908 erfolgte die Profeß, und am 8. Dezember 1908 erhielt er, ohne Theologie studiert zu haben, die Priesterweihe.

Löwenstein-Wertheim-Rosenberg lebte ab 1916 im Dominikanerkloster Heilig Kreuz in Köln (Lindenstraße). Dort starb er nach kurzer Krankheit und wurde in der Familiengrabstätte in der Gruft der Klosterkirche Engelberg in Großheubach (Kreis Miltenberg, Bayern) beigesetzt. Sein Sohn aus zweiter war Alois Fürst zu Löwenstein-Wertheim und Rosenberg (Tt EM), der von 1920 bis 1948 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war.

„Löwenstein-Wertheim-Rosenberg darf als Schöpfer des organisierten deutschen Laienkatholizismus gelten und verkörperte für seine Kirche eine ins 18. Jahrhundert zurückreichende, durch das soziale Moment zugleich in die Zukunft weisende Kontinuität.“ (Völker Rödel)

Quellen und Literatur:

Ehmer, Hermann: Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, in: Neue Deutsche Biographie 15 (1987), 99f. (Online-Fassung: www.deutsche-biographie.de/pnd117187372; Abruf 9. 1. 2016).Rödel, Volker: Karl Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band 5 (1993), 178–180.