Lebenslauf:

HERKUNFT, AUSBILDUNG UND BERUFLICHE LAUFBAHN

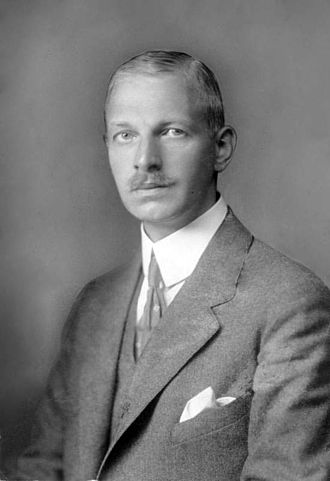

Carl Josef Wilhelm Cuno, so lautete sein voller Name, Wilhelm war dann sein Rufname, wurde als Sohn eines Geheimen Rechnungsrates geboren. Da der Vater berufsbedingt häufig den Wohnort wechseln mußte, besuchte Cuno die Gymnasien in Königsberg (Ostpreußen; nunmehr Kaliningrad), Berlin und Venlo (Niederlande). Schließlich legte er 1897 das Abitur am Theodorianum in Paderborn ab. Danach begann er das Studium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin, wo er der Suevia beitrat, deren Senior er war. Er setzte es an der Universität Heidelberg fort (dort Dr. iur.), wo er bei der Arminia aktiv war.

Nach Beendigung seines Studiums war Cuno an verschiedenen Gerichten tätig und wurde 1907 Beamter des Reichsschatzamtes. Dieses war im damaligen System der Reichsleitung (i. e. Reichsregierung) nach heutigen Maßstäben das Finanzministerium des Deutschen Reiches. Dort hatte er Gesetzesentwürfe zu erarbeiten. Ab Beginn des Ersten Weltkrieges, er war vom Frontdienst freigestellt, leitete er bis 1916 die Reichsgetreidestelle. Kurzzeitig war er dann in diesem Jahr Abteilungsleiter im Kriegsernährungsamt.

Ende 1916 wurde Cuno im Schatzamt Leiter des Generalreferats für kriegswirtschaftliche Fragen. Eine seiner Haupttätigkeiten bezog sich auch auf die Wiederherstellung der deutschen Handelsflotte, die durch den Krieg und danach durch die Reparationen stark in Mitleidenschaft gezogen war. Dadurch kam er in näheren Kontakt mit dem Generaldirektor Albert Ballin der „Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft“ (sic!), kurz Hapag genannt. Diese war die größte deutsche Reederei und ein bedeutendes börsennotiertes Schifftransportunternehmen mit Linien auf der ganzen Welt, das aber durch den Krieg leiden mußte. Ballin konnte Cuno für das Direktorium der Hapag gewinnen, so daß dieser seine Beamtenlaufbahn aufgab (letzter Dienstgrad Geheimer Regierungsrat).

Als am 9. November 1918 Kaiser Wilhelm abdankte, setzte Ballin seinem Leben ein Ende, und Cuno wurde nun Generaldirektor der Hapag. Daß ein CVer damals Vorstandsvorsitzender einer derart bedeutenden Aktiengesellschaft wurde, war eine höchst seltene Angelegenheit und für den CV untypisch, wenn man sich die in den Gesamtverzeichnissen des CV dokumentierte damalige Berufsgliederung der CVer ansieht. Möglicherweise war Cuno der erste CVer, der in der Privatwirtschaft eine derartige Stellung erreicht hat.

Cuno war 1919 auf der Pariser Friedenskonferenz als Wirtschaftssachverständiger, allerdings konnte dort die Enteignung des größten Teils der deutschen Handelsflotte nicht verhindert werden. Ihm gelang es aber 1920, ein Kooperationsabkommen mit den United American Lines abzuschließen, was den Wiederaufstieg der Hapag ermöglichte. An den Verhandlungen der deutschen Reeder mit dem Reich zwecks Schadensmilderung war er führend beteiligt.

Sein Ansehen als Wirtschaftsführer stieg in dieser Zeit, so daß die bürgerlichen Parteien ihn umwarben. Schließlich trat er der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) bei, dessen Exponent in dieser Zeit Gustav Stresemann war. Doch wegen deren unklaren Haltung zum Kapp-Putsch im März 1920 trat er aus ihr wieder aus.

CUNO ALS REICHSKANZLER

Als Konstantin Fehrenbach im Juni 1920 zum Reichskanzler ernannt wurde, bot er Cuno den Posten eines Finanzministers an, was dieser jedoch ablehnte. Fehrenbachs Nachfolger als Kanzler, der Zentrumspolitiker des linken Flügels Joseph Wirth, bot Cuno das Außenministerium an, was dieser ebenfalls ablehnte. Nach dessen Rücktritt wurde nun Cuno vom Reichspräsidenten Ebert mit der Bildung einer Regierung beauftragt, der damit mehrere Ziele erreichen wollte: Als Parteiloser sollte Cuno die politischen Wogen glätten, als Wirtschaftsfachmann sollte er die Finanzkrise des Reiches und damit die steigende Inflation in den Griff bekommen. Darüber hinaus hatte er einflußreiche Kontakte in den USA, was einer Lösung der Reparationsfrage dienlich war.

Die Regierungsbildung erfolgte ohne Absprache mit dem Reichstag, so daß man dann die Regierung Cuno als erstes Präsidialkabinett bezeichnete. Getragen wurde es lediglich von der Zentrumspartei (inkl. Bayerischer Volkspartei), der DVP und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei DDP. Ernannt wurde es am 22. November 1922. Ihm gehörte auch der Priesterpolitiker Heinrich Brauns (Nv) als Arbeitsminister an.

Die Kanzlerschaft Cunos war geprägt von der ab 11. Januar 1923 einsetzenden Ruhrbesetzung bzw. vom Ruhrkampf. Wegen Eintreibung geringer Rückstände von Reparationszahlungen besetzen französische und belgische Truppen das westliche Rheinland bzw. das Ruhrgebiet. Die Regierung rief zum passiven Widerstand auf, der u. a. auch von den Gewerkschaften unterstützt wurde, wobei Arbeitsminister Brauns hier unterstützend wirkte. Aber der Widerstand blieb nicht nur passiv, sondern wurde auch aktiv. Dazu zählten auch die Aktionen von Albert Leo Schlageter (Fl), der am 15. März mit seinem Trupp eine Eisenbahnbrücke nördlich von Düsseldorf sprengte. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und am 26. Mai von den Franzosen hingerichtet, Eine große Empörung machte sich in der Bevölkerung breit, vor allem aber auch im CV.

Die Ruhbesetzung überforderte wegen der Unterstützungszahlungen an streikende Arbeiter das Budget und heizte die Inflation an, die sich ab Mitte 1923 zu einer Hyperinflation entwickelte. Die Wirtschaft an der Ruhr kam fast ganz zum Erliegen. Es kam zu Streiks, und die Reichstagsmehrheit forderte eine neue Regierung. Daraufhin trat die Regierung Cuno am 12. August 1923 zurück. Er zog sich politisch zurück, wurde aber 1925 nach dem Tod von Friedrich Ebert am 28. Februar 1925 als Nachfolger gehandelt, jedoch dann nicht als Kandidat aufgestellt.

DIE ZEIT DANACH

Cuno wurde nach seiner Kanzlerschaft zuerst Mitglied des Aufsichtsrates der Hapag, dann 1927 wiederum deren Generaldirektor. 1930 war er maßgeblich an Verhandlungen zur Freigabe deutschen Vermögens in den USA beteiligt. Er erreichte die Fusionierung der Hapag mit der zweitgrößten deutschen Reederei, dem Norddeutschen Lloyd, so daß danach die Firma nunmehr Hapag-Lloyd heißt. 1932 machte er beim Keppler-Kreis mit, der die NSDAP in wirtschaftlichen Fragen beraten hatte. Jedoch verweigerte er die Unterschrift bei einem Aufruf deutscher Industrieller an Reichspräsident Paul von Hindenburg, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Denn er sah die Lösung der politischen Krise in einer überparteilichen Regierung.

Cuno starb an den Folgen eines überraschenden Herzinfarkts und wurde auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdort (Planquadrat Z 16) bestattet. Knapp einen Monat nach seinem Tod hat Adolf Hitler die Macht ergriffen. Cuno ist möglicherweise dadurch einiges erspart geblieben. Sein Bruder Ludwig Cuno (Gu) war Mitglied des Domkapitels von Breslau.

Quellen und Literatur:

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Cuno (Abruf 23. 1. 2024)Klein, Gottfried: Wilhelm Cuno, in: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), 438f. (Abruf 23. 1. 2024).