Lebenslauf:

HERKUNFT UND WISSENSCHAFTLICHE LAUFBAHN

König wurde als Sohn eines Landwirts geboren und besuchte von 1919 bis 1927 das Stiftsgymnasium Melk, wo er mit Auszeichnung maturierte. Noch im Herbst desselben Jahres begann er mit dem Studium der Philosophie und Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana (Dr. phil. 1930). Nebenbei studierte er altpersische Religion und orientalische Sprachen am Päpstlichen Bibelinstitut. Am 29. Oktober 1933 wurde er in Rom zum Priester geweiht.

Von 1934 bis 1936 war König in seiner Heimatdiözese als Kaplan tätig und vollendete während dieser Zeit sein Theologiestudium (Dr. theol. 1936). 1936/37 studierte er aufgrund eines Stipendiums in Lille Rechtswissenschaften und Journalistik. Ebenso war er auch in England zu Studienzwecken. In dieser Zeit stand er auch der katholischen Jugendbewegung Bund Neuland nahe.

Nach dem Anschluß 1938 war König Domkurat und Jugendseelsorger in St. Pölten. Dabei kam er aufgrund seiner seelsorglichen Tätigkeit in das Visier der Gestapo, die ihn verhörte. Während des Krieges setzte er seine orientalischen wie rechtswissenschaftlichen Studien in Wien fort. Ab 1945 war König Religionslehrer am Kremser Gymnasium, und 1946 konnte er sich für Religionswissenschaften am Institut für alttestamentliche Bibelwissenschaften der Universität Wien habilitieren. In diese Zeit fielen auch seine wichtigsten religionswissenschaftlichen Publikationen.

1948 wurde König zum ao. Universitätsprofessor für Moraltheologie an die Salzburger Theologische Fakultät berufen. Einer seiner Vorgänger auf diesem Lehrstuhl war Ignaz Seipel (Nc EM). Am 31. Mai 1952 ernannte ihn Eugenio (Pius XII.) Pacelli (Tfs EM) zum Titularbischof von Livias und Bischof-Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge für St. Pölten, am 31. August 1952 erfolgte die Bischofsweihe. Im Herbst desselben Jahres wurde er von der Österreichischen Bischofskonferenz zum Jugendbischof bestimmt.

KÖNIG WIRD ERZBISCHOF VON WIEN

Nachdem es seitens der Bundesregierung Reserven gegenüber dem bisherigen Wiener Erzbischofkoadjutor Franz Jachym gab, wurde König nicht zuletzt durch Favorisierung durch Bundeskanzler Julius Raab (Nc) am 10. Mai 1956 von Papst Pius XII. (Tfs EM) als Nachfolger von Theodor Kardinal Innitzer (NdW) zum Wiener Erzbischof ernannt und am 17. Juni inthronisiert.

Am 15. Dezember 1958 wurde König von Papst Johannes XXIII. zum Kardinal kreiert. Danach übernahm er vom Salzburger Erzbischof Andreas Rohracher (AIn EM) den Vorsitz der Österreichischen Bischofskonferenz. Am 21. Februar 1959 wurde er zum Militärvikar für das österreichische Bundesheer ernannt, welche Funktion er bis 1969 ausübte. Am 13. Februar 1960 erlitt er auf der Fahrt zum Begräbnis des Erzbischofs von Agram, Alois Kardinal Stepinac, einen schweren Autounfall.

König war einer der einflußreichsten Mitglieder des II. Vatikanums (1962–1965) und war ein Mitglied der zentralen Vorbereitungskommission. Zu seinem Berater („Peritus“) erkor er sich den damals wohl bekanntesten deutschsprachigen Theologen Karl Rahner, der in Innsbruck lehrte. Einen Rückschlag für die durch das Konzil hervorgerufene Aufbruchstimmung bedeutete die im Sommer 1968 veröffentlichte Enzyklika „Humanae vitae“. In der sog. „Mariatroster Erklärung“ gelang es unter Führung Königs dem österreichischen Episkopat – ähnlich wie dem deutschen Episkopat in der „Königsteiner Erklärung“ – eine Entschärfung für die pastorale Praxis.

In der Folge des konziliaren Aufbruchs berief König 1969 die Wiener Diözesansynode ein, die bis 1972 tagte. Ihr schloß sich ab 1973 der sog. Österreichische Synodale Vorgang an. In beiden Versammlungen war er Vorsitzender. Er baute im Auftrag Roms Kontakte mit dem kommunistischen Osten auf (sog. „Vatikanische Ostpolitik“), wobei ihm dabei die Lösung des Falles des Erzbischofs von Gran (Esztergom), Josef Kardinal Mindszenty, gelang, den er im April 1963 in der US-Botschaft in Budapest erstmals aufsuchte. Schließlich konnte König ihn 1971 zur Ausreise bewegen. Danach lebte der Primas von Ungarn bis zu seinem Tod 1974 in Wien im Exil.

Im Zuge dieser „Vatikanischen Ostpolitik“ ergaben sich zwangsläufig enge Kontakte zu Repräsentanten der orthodoxen und altorientalischen Kirchen, die König besuchte bzw. die zu ihm nach Wien kamen. 1961 besuchte er als erster Kardinal den Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. U. a. eine Frucht dieser Bemühungen war die im November 1964 erfolgte Gründung der Stiftung „Pro Oriente“, deren Protektorat er 1988 übernahm. Im Zuge des II. Vatikanums wurde am 8. April 1965 das Sekretariat für die Nichtglaubenden errichtet und König zum Präsidenten dieser vatikanischen Kurienbehörde ernannt. Diese Position bekleidete er bis 1981.

PONTIFEX AUSTRIACUS

Anfang der sechziger Jahre war König maßgeblich an den Verträgen zwischen dem Heiligen Stuhl und Österreich als Folge der Anerkennung des Konkordats von 1933/34 beteiligt, die verschiedenen Fragen (Vermögen, Diözesangründungen, Schulwesen etc.) regelten. Nachdem das Verhältnis Kirche und Staat in Österreich weitgehend problemfrei war, bemühte sich König auch um Gespräche mit der Sozialdemokratie. Beachtung fand dabei vor allem seine 1973 gehaltene Rede vor dem Österreichischen Gewerkschaftsbund. Diese Bemühungen, fälschlicherweise unter der Prämisse „Äquidistanz“ gesehen, wurden aber teilweise auch kritisch beurteilt („rote Kardinal“).

Kurz danach kam es aber mit der SPÖ-Regierung durch die Einführung der Fristenlösung zu einer Konfrontation. König nahm gegen diese eindeutig Stellung und nahm sogar an der Spitze eines Demonstrationszuges dagegen teil. Dank seiner ausgleichenden Haltung führte das aber zu keinem Kulturkampf. Im Gegenteil, Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre erreichte das moralische Ansehen Königs zweifellos seinen Höhepunkt. In dieser Zeit wurde Österreich von den „drei K.s“ geprägt: König, Kirchschläger und Kreisky.

Obwohl König bereits 1980 das Alter für den Rücktritt eines Bischofs erreicht hatte, nahm Papst Johannes Paul II., an dessen Wahl König maßgeblich beteiligt gewesen sein soll und der 1983 erstmals Österreich als Papst besuchte, diesen nicht an. Erst am 16. September 1985 wurde dann sein Rücktritt angenommen. Damit war er 29 Jahre und rund vier Monate Erzbischof von Wien. Aus diesem Anlaß bezeichnete der damalige Bundespräsident Rudolf Kirchschläger ihn als „Pontifex Austriacus“.

Auch danach blieben sein Ansehen und auch seine Autorität ungeschmälert. Seine gesundheitliche stabile Lage ermöglichte es König, während der umstrittenen Amtszeit seines Nachfolgers Hans-Hermann Groër einen gewissen Ausgleich zu schaffen, dessen Scheitern er schmerzhaft miterleben mußte.

Obwohl König seine Ehrenmitgliedschaften bei CV-Verbindungen nie hervorstrich, stand er ihm durchaus wohlwollend gegenüber und unterstützte die Anliegen der katholischen Verbände. Ebenso nahm er im ÖCV gelegentlich Termine wahr. Bereits bald nach seiner Ernennung zum Wiener Erzbischof im Mai 1956 gab es Initiativen der Verbindungen Nordgau Wien, Mercuria und Pannonia, König die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, was seitens der Führung des ÖCV als zu voreilig beurteilt wurde. Erst im Jahr 1958 erhielt er relativ kurz hintereinander drei Ehrenmitgliedschaften verliehen.

Hochbetagt und hochangesehen sowie bis zuletzt geistig wie auch größtenteils körperlich ungeschmälert starb König in Wien und wurde in der Bischofsgruft des Stephansdom beigesetzt.

Werke:

(Auswahl)Der Jenseitsglaube im Alten Testament und seine Parallelen in der Religion des Zarathustra (1946; Habiltationsschrift).

Das Alte Testament und die altorientalischen Religionen (1947).

Christus und Religionen der Erde. Handbuch der Religionsgeschichte, 3 Bände (1951).

Religionswissenschaftliches Wörterbuch (1956).

Die Stunde der Welt (1971).

Aufbruch zum Geist (1972).

Unterwegs mit den Menschen. Vom Wissen zum Glauben. Hg. von Annemarie Fenzl und Reginald Földy (2004).

Quellen und Literatur:

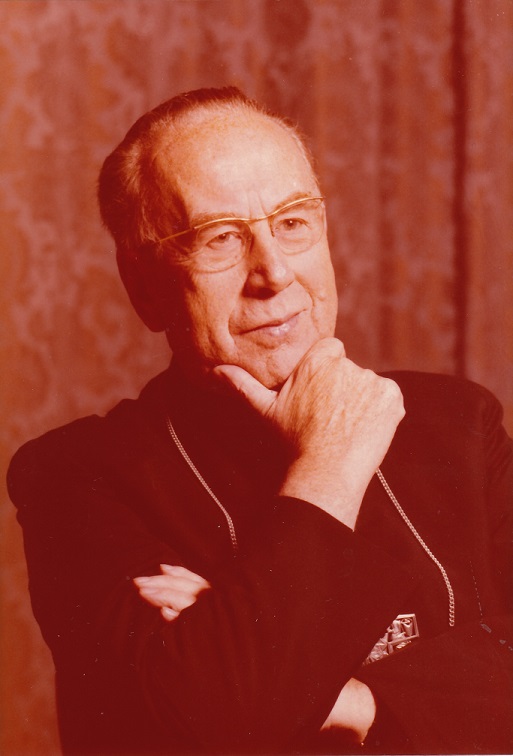

Foto: © Diözesanarchiv WienWeinzierl, Erika: Franz König, in: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945-2001. Ein biographisches Lexikon. Hg. von Erwin Gatz. Berlin 2002, 570–576.

Feichtlbauer, Hubert (Kb): Franz König. Der Jahrhundert-Kardinal. Wien 2003.

Liebmann, Maximilian (Cl): Pontifex Austriacus, in: Unterwegs mit den Menschen. Vom Wissen zum Glauben. Hg. von Annemarie Fenzl und Reginald Földy. Kevelaer 2004, 311–319.