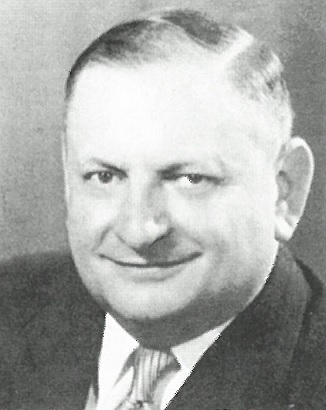

Lebenslauf:

HERKUNFT, AUSBILDUNG UND BEGINN DER BERUFSTÄTIGKEIT

Eberle wurde als Sohn eines Bauern geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters besuchte er bei den Franziskanern in Hall in Tirol die Volksschule und das Gymnasium, wo er bei der katholischen Pennalie (später MKV) Sternkorona aktiv war. Nach der Matura begann er das Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck (Dr. med. 1930), wo er der Leopoldina beitrat (Couleurname Schnauzl) und dort Senior war.

Nach Studienende absolvierte Eberle bis 1934 die Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde und wurde nach einer kurzen Tätigkeit im Karolinen-Kinderspital in Wien-Alsergrund Primarius am Gottfried-von-Preyerschen-Kinderspital in Wien-Favoriten. Daneben eröffnete er auch eine Praxis als Kinderarzt. Angeblich soll er die Stelle als Primarius auf Intervention des Salzburger Erzbischofs Sigismund Waitz (Vi EM) erhalten haben. Unter Eberles Ägide wurde das Kinderspital ausgebaut (von 80 auf 200 Betten) und 1937 eine Kinderschwesternschule gegründet.

EBERLE IN DER ZEIT DES NATIONALSOZIALISMUS

Eberle, obwohl stark katholisch sozialisiert und auch religiös, war in seiner politischen Einstellung ambivalent. 1933 trat er als „Illegaler“ der NSDAP bei, nachdem er bereits vorher während seiner Ausbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde am Innsbrucker Landeskrankenhaus Gründungsmitglied einer Zelle der dortigen Nationalsozialistischen Betriebsorganisation (NSBO) war. Als 1933/34 die Verbindungen des ÖCV von ihren Angehörigen die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft in der NSDAP eingefordert hatten, trat Eberle aus der NSDAP aus, was er später nach 1938 gegenüber der NSDAP rechtfertigte, er sei gezwungen gewesen, den Austritt anzumelden. Am 15. Mai 1934 trat er dann der Vaterländischen Front bei.

Nach dem Anschluß wurde Eberle im April 1938 zum Kommissarischen Leiter des Preyerschen Kinderspitals bestellt. Deren Stiftung wurde 1939 von der Stadt Wien übernommen, Eberles Position wurde dabei bestätigt. Am 1. Juni 1938 trat er der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) bei und am 15. April 1940 wurde er Anwärter des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes (NSDÄB). Trotzdem wurde Eberle 1941 von der „kommissarischen Leitung“ des Spitals abberufen und bekam nicht die definitive Stelle. Warum er diese dann nicht bekam, geht aus einem Schreiben an die Wiener NSDAP-Kreisleitung IV am 30. August 1941 hervor: Er sei in der „Systemzeit“ zu „klerikal“ eingestellt gewesen und habe nach 1938 aus freien Stücken regelmäßig die Sonntagsmesse in der Hauskapelle des Krankenhauses mitgefeiert.

Eberele trat nach seine Enthebung schriftlich und mündlich gegen seinen erfolgreichen Mitbewerber auf und denunzierte ihn u. a. mit dem Gerücht, dessen Frau sei jüdischer Abstammung. Diese Anschuldigungen, zum Teil mit antisemitischen Äußerungen unterspickt, hatten keinen Erfolg. Eberle zog sich auf seine Kinderarztpraxis zurück und wurde 1943 als Truppenarzt zur Deutschen Wehrmacht eingezogen. Als solcher war er am östlichen wie westlichen Kriegsschauplatz eingesetzt.

Nach seinem Tod wurde in Wien-Favoriten eine Gasse nach ihm benannt, wobei Eberles Verdienste vor allem nach 1945 dafür ausschlaggebend waren. Im Zuge des umstrittenen Forschungsprojekts „Straßennamen Wiens seit 1860 als politische Erinnerungsorte“, dessen Ergebnisse im Juli 2013 der Öffentlichkeit präsentiert wurden, geriet auch die „Dr.-Eberle-Gasse“ ins Visier. In diesem Zusammenhang wurde die Biographie Eberles einer genauen Prüfung unterzogen, wobei seine Mitgliedschaft bei der NSDAP sowie seine Denunziation zutage kamen. Dabei wurde diese Gasse in die Gruppe A, den Fällen „mit intensiven Diskussionsbedarf“, eingereiht.

EBERLE NACH 1945

Eberle übernahm 1945 wieder seine frühere Stelle als Primarius im Preyerschen Kinderspital und übte sie bis zu seinem Tod aus. Gleichzeitig begann er, sich politisch bei der ÖVP bzw. dem Wirtschaftsbund sowie bei der ärztlichen Standesvertretung zu betätigen. Er war Mitbegründer der „Vereinigung Österreichischer Ärzte“, eine ÖVP-Vorfeldorganisation, und ab 1952 deren Obmann. Ab 1946 war im Vorstand der Wiener Ärztekammer, deren Präsident er als Nachfolger von Wilhelm Demuth (NdW) ab 1954 bis zu seinem Tod war. Von 1957 bis zu seinem Tod war er auch Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Er war hier Nachfolger von Karl Niederberger (ehemals S-B), der der Ärzteorganisation des VdU angehörte.

1949 kandidierte Eberle für die ÖVP bei den Wahlen zum Wiener Landtag bzw. Gemeinderat, wurde gewählt und gehörte ihm nach Wiederwahlen vom 5. Dezember 1949 bis zu seinem Tode an. In der VI. Gesetzgebungsperiode vom 5. Dezember 1949 bis zum 10. Dezember 1954 war er Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheitswesen. Außerdem war er Mitglied des Obersten Sanitätsrates der Republik Österreich und des Wiener Landessanitätsrats.

Eberle, der auch Ehrenphilister der MKV-Verbindung Thuiskonia Wien und nach 1945 zeitweise Vorsitzender des Altherrenbundes des MKV war, wurde auf dem Friedhof in Hall in Tirol beerdigt. Sein Sohn war Konrad Eberle (Le) (1943–1999).

Quellen und Literatur:

Czeike, Felix: Historisches Lexikon in fünf Bänden. Band 2. Wien 1992, S. 116–117.Forschungsprojektendbericht. Straßennamen Wiens seit 1860 als „Politische Erinnerungsorte“. Erstellt im Auftrag der Kulturabteilung des Stadt Wien (MA 7) auf Initiative von Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny und Altrektor Georg Winckler. Wien Juli 2013, S. 117–121.