Lebenslauf:

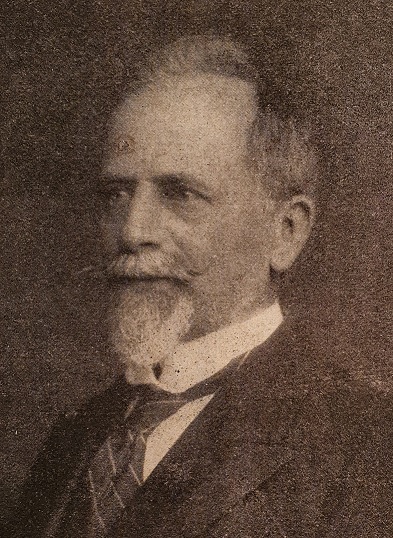

Armin Eduard Peter Gustav Tschermak-Seysenegg wurde als Sohn des Mineralogen Gustav Tschermak geboren, der 1906 in den erblichen niederen Adelsstand mit dem Namenszusatz Edler von Seysenegg erhoben wurde. Nach dem Besuch der Volksschule in Wien absolvierte er 1890 das Stiftsgymnasium in Kremsmünster (Oberösterreich). Danach begann er das Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien (Dr. med. 1895). Zeitweise studierte er auch in Heidelberg.

Nach dem Studium war Tschermak-Seysenegg Mitarbeiter am Medizinisch-Chemischen Institut und Demonstrator am Institut für experimentelle Pathologie an der Universität Wien. 1896 wechselte er als Assistent an das Physiologische Institut der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, wo er sich in diesem Fach 1899 habilitierte. 1899 wechselte er an das Physiologische Institut der benachbarten Universität Halle und wurde dort umhabilitiert. 1902 und 1905 absolvierte er einen Forschungsaufenthalt an der physiologischen Abteilung für experimentelle Medizin in St. Petersburg.

1903 erhielt Tschermak-Seysenegg in Halle den Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors verliehen. 1906 bekam er die Möglichkeit für eine Rückkehr nach Wien. Er wurde zum ordentlichen Professor für Physiologie an die Tierärztliche Hochschule berufen, die 1896 den Hochschulrang erhalten hatte. 1908 wurde er zuerst zu deren Prorektor und dann zum Rektor gewählt, was er dann bis 1911 war. In dieser Zeit war er der Neuorganisator der Hochschule, die 1908 auch das Promotionsrecht erhielt.

1908 empfing Tschermak-Seysenegg die Vertreter der Rugia, die kurz davor speziell für die Tierärztliche Hochschule gegründet wurde. Er versicherte dabei, stets für die Gleichberechtigung der katholischen Verbindungen einzutreten. Desgleichen besuchte er am 10. Dezember 1908 den Weihnachtskommers der Norica und wurde mit großem Jubel begrüßt, weil er „zum Trotz den anderen Hochschulprofessoren gegenüber“ den Kommers besucht. Dort hielt er auch eine Rede, wo er neuerlich die Gleichberechtigung der der katholischen Studenten betonte. Ende 1908 proklamierte er auf der Hochschule die Gleichberechtigung aller Verbindungen. Auch am 12. Dezember 1912 besuchte er den Weihnachtskommers der Norica. Wie überhaupt er in den Berichten der Wiener Verbindungen an die „Academia“ häufig als Besucher von Kommersen u. ä. häufig erwähnt wird, wobei er immer freudig begrüßt wurde und häufig das Wort ergriff. Es wundert daher, daß er nicht schon von einer Wiener Verbindung das Band bekommen hat.

1913 wurde Tschermak-Seysenegg zum ordentlichen Universitätsprofessor für Physiologie an der Medizinischen Fakultät der deutschen Karl-Ferdinands-Universität Prag ernannt. Im Ersten Weltkrieg war er kurz Assistenzart an der Front, dann war er k. u. k. Oberstabsarzt der Reserve bei dem in seinem Institut eingerichteten Reservelazarett. In den Studienjahren 1920/21 und 1925/26 war er deren Dekan. Während seines zweiten Dekanats wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft der Ferdinandea verliehen. 1939 wurde er emeritiert. Während des Zweiten Weltkriegs leistete er freiwillig Dienst als Oberfeldarzt.

Nach dem Krieg wurde Tschermak-Seysenegg 1946 aus der Tschechoslowakei ausgewiesen und siedelte nach Deutschland. Von 1947 bis 1952 war er Honorardozent und Leiter des Physiologischen Instituts an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Regensburg.

Zu Tschermak-Seyseneggs Forschungsschwerpunkten zählten u. a. die Physiologie der Sinnesorgane, des Herzens, des Kreislaufs sowie der Verdauung. Ein besonderer Schwerpunkt von ihm waren die physiologische Optik sowie die Elektrophysiologie. In diesem Zusammenhang erfand er 1927 einen Kongruenzapparat für Schielende, 1929 ein Triederhalposkop und 1931 einen Fächerhoropterapparat. Nach ihm ist auch der Tschermaksche Druckversuch benannt.

Tschermak-Seysenegg erhielt 1911 den Titel Hofrat, ihm wurde 1934 der Dr. med. vet. h. c. der Tierärztlichen Hochschule Wien verliehen. Diese vergibt jährlich in Erinnerung an ihn einen Armin-Tschermak-Seysenegg-Preis. Einer der Preisträger war 1960 Josef Leibetseder (Baj), späterer selber Professor und Rektor der Veterinärmedizinischen Fakultät.

Sein Bruder Erich Tschermak-Seysenegg, ein Botaniker, war später Professor an der Hochschule für Bodenkultur. Ihm zum Gedenken gab die österreichische Post 1971 eine Briefmarke zum Nennwert von öS 2 heraus.

Werke:

(Auswahl)Allgemeine Physiologie (Teil 1, 1916; Teil 2, 1924)

Methoden des optischen Raumsinns und der Augenbewegungen (1937)

Einführung in die physiologische Optik (2. Aufl. 1947).

Leitfaden der Physiologie (1949).

Quellen und Literatur:

Academia 21 (1908/09), S. 240, 307 und 308 sowie 25 (1912/13), S. 442.Fischer, Marta: Lebensmuster. Biobliographisches Lexikon der Physiologen zwischen Deutschland und Rußland im 19. Jahrhundert. Aachen 2012, S. 295–298 (online abrufbar: http://drw.saw-leipzigde/31044; Abruf 7. 1. 2016)