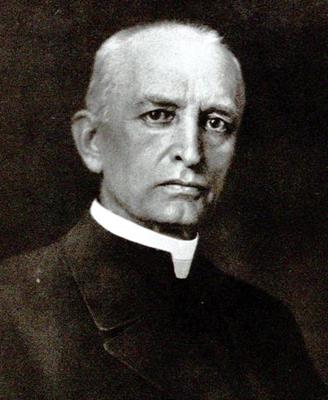

Lebenslauf:

Wilpert wurde als Sohn eines Bauern in Eiglau geboren (nunmehr poln. Dzielów, gehört jetzt zur Stadt Bauerwitz, poln. Baborów). Die Familie väterlicherseits war ursprünglich polnischer Abstammung und änderte im 18. Jahrhundert den Familiennamen von Zwierczina in Wilpert. Nach dem Besuch der Volksschule ging Wilpert 1869 auf das Gymnasium in Leobschütz (nunmehr poln. Glubczyce), wo er 1878 das Abitur ablegte.

Danach begann Wilpert das Studium zuerst der Philosophischen Fakultät der Universität Innsbruck, wo er der Austria beitrat (Couleurname Apollo). Er unterbrach das Studium im Studienjahr 1879/80, als er als Einjährig-Freiwilliger den Militärdienst in der preußischen Armee absolvierte. Danach setzte er das Studium in Innsbruck fort , allerding inskribierte er an der Katholisch-Theologischen Fakultät (abs. theol. 1884). Im Wintersemester 1982/82 stuiderte er in Rom. Bereits am 2. Juli 1883 wurde er für das Erzbistum Olmütz zum Priester geweiht.

1884 ging Wilpert auf Wunsch seines Erzbischofs zum Studium der Christlichen Archäologie neuerlich nach Rom und wurde offiziell Kaplan am 1876 gegründeten „Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo“. In der Folge wurde Rom sein Lebensmittelpunkt, das er nur zu Forschungsreisen verließ und im Ersten Weltkrieg als deutscher Staatsbürger verlassen mußte. 1891 wohnte er in Rom privat, um dann 1921 in das „Collegio Teutonico di Santa Maria dell’Anima“, die Anima wie es kurz genannt wird, zu ziehen und verbrachte dort den Rest seines Lebens.

Wilperts wissenschaftliches Spezialgebiet wurden die römischen Katakomben und hier wiederum die dort sich befindlichen Skulpturen und Malereien bzw. Sarkophage. Sein besonderes Verdienst war es nun, daß er in mühsamer, auch mit physischer Anstrengung verbundener Arbeit in den engen Katakomben die Malereien, Mosaike, Skulpturen etc. fotografisch dokumentierte. Im Zeitalter der schnellen „Selfies“ ist es kaum mehr vorstellbar, welche exorbitante Leistung damit aufgrund des damaligen technischen Standes im Bereich der Fotografie und der dort notwendigen Ausleuchtung verbunden war.

Diese fotografische Dokumentation erschien in mehreren Veröffentlichungen, wobei Wilpert die Abbildungen kommentierte. Hier blieb er jedoch dem damaligen Trend verbunden, auch alltägliche Szenen einer biblischen Erzählung oder einem kirchlichen Brauch zuzuordnen. Zu diesem Trend zählte auch, die Abbildungen in den Katakomben viel zu früh zu datieren, was wiederum zu einer Abwertung der christlichen Kunstwerke in der östlichen Hälfte des Römischen Reiches führte. Doch unbeschadet dessen war es das unzweifelhafte und epochale Verdienst Wilperts, die verschiedenen frühchristlichen Kunstwerke in den römischen Katakomben (Malereien, Mosaike, Sarkophage etc.) systematisch in Bilddokumenten fast vollständig zu erfassen.

Wilperts Hauptwerk war die 1916 im Verlage Herder in Freiburg/Br. erschienenen fünf Bände über die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 4. –13. Jahrhundert. Die Herausgabe wurde von Kaiser Wilhelm II. gefördert. Daher überreichte der Autor am 10. Oktober 1916 das besonders gebundene erste Exemplar in einer Audienz dem Kaiser persönlich. Dies geschah im Großen Hauptquartier, das zu diesem Zeitpunkt im Schloß Pleß (nunmehr Pszczyna), Oberschlesien, logierte. Wilpert war dabei Ehrengast an der kaiserlichen Tafel.

Wilpert erhielt nach seinen ersten Forschungsergebnissen bereits 1891 den Titel eines Päpstlichen Geheimkämmerers (Monsignore). 1892 erhielt er das Ehrendoktorat der Katholisch-Theologischen Fakultät Münster. 1893 wurde ihm der ehrenvolle Auftrag erteilt, Kaiser Franz Joseph in seiner Eigenschaft als Apostolischer König von Ungarn das Kardinals-Birett für den Erzbischof von Gran (Esztergom), Kolos Ferenc Vaszary, zu überbringen. Der Kaiser bzw. König hatte damals das Recht, einem Bischof seines Reiches, der zum Kardinal kreiert wurde, das Kardinals-Birett aufzusetzen. Vaszary war als Erzbischof von Gran der Nachfolger von Johann Kardinal Simor (AW EM).

1896 wurde Wilpert zum Päpstlichen Hausprälaten und 1903 zum Apostolischen Protonotar de numero ernannt. Damit war er Mitglied der Kommission der sieben päpstlichen Notare, dessen Dekan er dann auch wurde. Das ist ein hohes Amt in der Römischen Kurie, das bestimmte Vorgänge notariell zu beglaubigen hatte. Diese Protonotare hatten damals das Recht der Pontifikalien (Mitra, Stab).

1926 wurde Wilpert zum Professor des ein Jahr zuvor gegründeten Pontificio Istituto di Archeologia Christiana (Päpstliches Institut für Christliche Archäologie) ernannt, wo er bis zum Jahr 1936 lehrte. Dieses Institut dient der Lehre und Forschung der Christlichen Archäologie sowie verwandter Gebiete (z. B. Patrologie), bietet ein dreijähriges Aufbaustudium bzw. post-graduate-Studium mit Promotionsrecht an und besitzt Hochschulrang.

Wilpert starb an den Folgen eines Sturzes und wurde auf dem Friedhof des Campo Santo Teutonico in Rom begraben.

Werke:

Werke(Auswahl)

Die Katakombengemälde und ihre alten Kopien. Eine ikonographische Studie (1891).

Ein Zyklus christologischer Gemälde in der Katakombe der Heiligen Petrus und Marcellinus (1891).

Fractio panis. Die älteste Darstellung des eucharistischen Opfers in der „Cappella Greca“ (1895).

Die Malereien der Sacramentskapellen in der Katakombe des hl. Callistus (1897).

Die Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten. Vornehmlich nach den Katakomben-Malereien dargestellt (1898).

Die Malereien der Katakomben Roms. Zwei Bände (1903).

Die Papstgräber und die Cäciliengruft in der Katakombe des hl. Kallistus (1909).

Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 4. –13. Jahrhundert. Fünf Bände (1916).

I sarcofagi cristiani antichi. 5 Bände (1929–1936).

Erlebnisse und Ergebnisse im Dienste der christlichen Archäologie. Rückblick auf eine fünfundvierzigjährige wissenschaftliche Tätigkeit in Rom (1930).

Quellen und Literatur:

Academia 29 (1916/17), 348, und 40 (1927/28), 124f.Kriss, Simon–Zathammer, Stefan: Austriae mortuis I. Die Verstorbenen Austrier der Rezeptionsjahrgänge von 1864–1910. Innsbruck 2024, 117f. und 524.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5404966

Reiner Sörries: Josef Wilpert. (1857–1944). Ein Leben im Dienste der christlichen Archäologie. Würzburg 1998.

Stefan Heid (Hg.): Giuseppe Wilpert archeologo cristiano (= Sussidi allo studio delle antichità cristiane. Bd. 22). Città del Vaticano 2009 (hier ausführliches Literaturverzeichnis Wilperts).